“李工,为啥实验室新换的 SMA 连接器,传 10GHz 信号时才用了半个月就发烫死机?拆开看绝缘层都熔了,明明标的是‘高功率款’啊?”

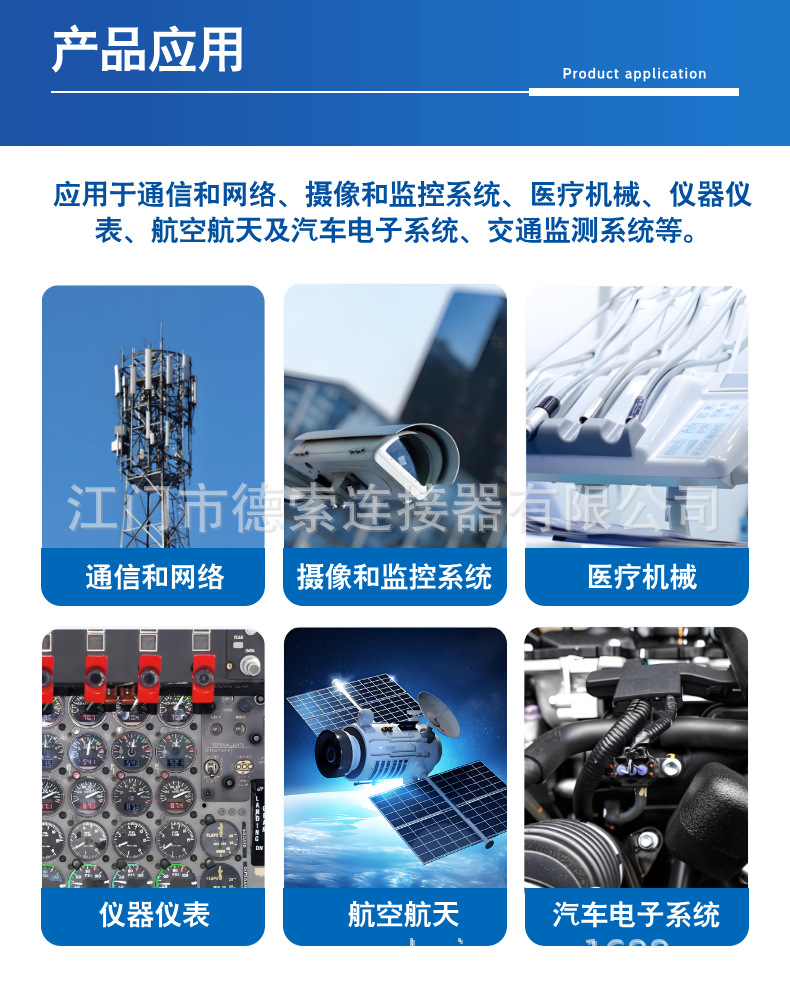

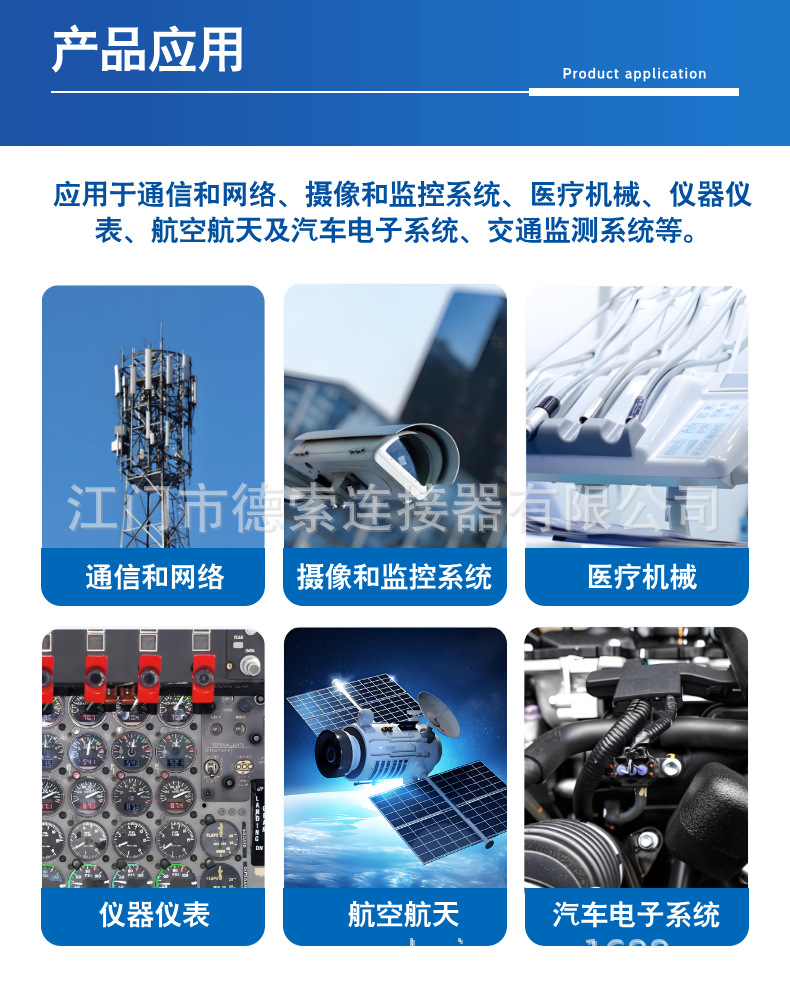

在德索精密工业做技术支持这几年,我接到过不少类似的咨询 —— 很多客户选 SMA 连接器时,只看 “功率数值”,却忽略了 “常规款” 和 “高频款” 的核心差异,结果在高频场景里频繁烧机,或是在低频场景里花了冤枉钱。其实 SMA 连接器的功率承受能力,不是 “一个固定数字”,而是 “频率、散热、材质” 共同决定的动态特性:常规款在 6GHz 以下够用,到了高频段功率耐受会骤降;高频款能覆盖到 18GHz 甚至更高,但成本也更高。今天就从 “功率差异本质、核心区别、选型避坑” 三个维度,把 SMA 常规款和高频款的功率特性讲透,帮你选对不踩坑,还能体现德索的技术优势。

很多人觉得 “功率就是看能扛多少瓦”,却不知道 SMA 连接器的功率承受能力,会被 “频率” 这个关键因素 “牵着走”—— 频率越高,功率耐受越差,这就是为啥要分常规款和高频款的核心原因,背后有三个 “隐形限制”:

电流在导体里传输时,频率越高,越会集中在导体表面(这就是趋肤效应),相当于导体有效截面积变小,电阻变大,损耗产生的热量就越多。常规款 SMA 连接器的中心针用普通黄铜,镀层也薄(1μm 金),在 6GHz 以上高频段,趋肤损耗会比低频段大 3 倍以上,哪怕传的功率不高,也会快速发烫。

之前给一个雷达测试项目做支持,客户用常规款 SMA 传 10GHz、30W 信号,半小时外壳温度就飙到 170℃,绝缘层直接熔化;换成德索高频款后,因为中心针用了无氧铜 + 3μm 厚镀金,趋肤损耗降低 40%,温度稳定在 85℃,连续工作 48 小时也没出问题。

功率传输产生的热量,需要通过外壳和导体导出去。常规款 SMA 用普通黄铜外壳,没做专门的散热结构,在低频段(3GHz 以下)传 100W 还能靠自然散热扛住;但到了 6GHz 以上,损耗发热翻倍,黄铜外壳的导热效率(109W/(m・K))根本不够用,温度一超 150℃,PTFE 绝缘层就会软化失效。

而高频款 SMA 会用无氧铜外壳(导热系数 401W/(m・K),是黄铜的 3.7 倍),还会加环形散热槽(增加 30% 散热面积),相当于给连接器装了 “散热片”。比如德索高频款在 12GHz 传 50W 信号,外壳温度仅 90℃,远低于绝缘层耐受极限。

常规款 SMA 为了控制成本,中心针用 95% 纯度的黄铜,加工精度也一般(阻抗误差 ±1Ω),在高频段容易出现 “局部电场集中”—— 比如针芯和绝缘层的间隙不均匀,会导致局部电压过高,产生电晕放电,瞬间发热烧毁绝缘层。

德索高频款会用 99.99% 无氧铜做中心针,还会用五轴精密车削(阻抗误差 ±0.5Ω),内孔光洁度 Ra≤0.8μm,避免电场集中。之前有个 5G 基站项目,客户用常规款在 8GHz 传 40W 信号,3 天就因为电晕放电烧了 10 个;换成德索高频款后,用了半年也没出现一次烧机。

很多人分不清常规款和高频款,其实只要看 “频率 – 功率曲线、散热设计、材质工艺” 这三个维度,就能快速区分,德索也把这些差异做成了实测数据,让客户一目了然:

这是最核心的区别 —— 常规款的功率耐受会随频率升高快速下降,高频款则能保持平稳,德索实测数据(搭配 RG-58 线缆)最直观:

比如在 10GHz 场景下,常规款只能传 10W 平均功率,而德索高频款能传 30W,还不会发烫 —— 这就是 “宽频平稳” 的优势,能覆盖雷达、卫星通信这些高频场景。

常规款 SMA 靠黄铜外壳自然散热,没额外设计,在 6GHz 传 50W 时,外壳温度会升到 120℃(接近 PTFE 绝缘层的耐受极限 150℃),长期用容易老化;

德索高频款做了 “双散热设计”:无氧铜外壳(导热快)+ 环形散热槽(散热面积大),还在外壳表面镀银(导热系数 429W/(m・K)),散热效率是常规款的 3.7 倍。比如在 12GHz 传 50W 时,德索高频款的温度仅 85℃,连续工作 72 小时也没变化。

材质和工艺直接影响功率损耗和稳定性,德索在这方面做了严格区分:

比如镀层厚度,德索高频款用 3μm 镀金,比常规款厚一倍,能减少趋肤损耗 —— 在 18GHz 时,高频款的接触电阻比常规款低 30%,损耗自然更少,功率耐受更高。

很多人选型时要么 “高估常规款”(用在高频场景),要么 “过度选高频款”(低频场景花冤枉钱),其实只要按这 3 步来,就能选对,还能体现德索的选型优势:

- 频率≤6GHz:优先选常规款(如德索 DS-SMA-G 系列),性价比高,能满足 WiFi、安防射频这些场景;

- 6GHz<频率≤18GHz:必须选高频款(如德索 DS-SMA-H1 系列),常规款在这频段功率不够,容易烧机;

- 频率>18GHz:选德索定制超高频款(如 DS-SMA-H2 系列),用特殊绝缘材质和结构,能覆盖到 26.5GHz,满足毫米波基站、军工测试这些高要求场景。

- 中低功率(平均功率≤30W):频率≤6GHz 选常规款,频率>6GHz 选德索基础高频款;

- 中高功率(30W<平均功率≤50W):频率≤6GHz 选德索常规加强款(无氧铜外壳),频率>6GHz 选德索高端高频款(带散热槽);

- 高功率(平均功率>50W):别选 SMA 了,德索会推荐 N 型或 SMA-Jack 连接器(更大尺寸,能传更高功率),避免客户踩 “功率不够” 的坑。

- 批量低频场景(如消费类电子):选德索常规款,单价是高频款的 1/3,能控制成本;

- 高可靠性场景(如军工、卫星):选德索高频款,哪怕频率低,也能用得更久(材质工艺好,寿命是常规款的 2 倍),长期维护成本更低;

- 多频率测试场景(如实验室):德索提供 “常规 + 高频” 组合套装,6GHz 以下用常规款,6GHz 以上用高频款,既满足需求又不浪费。

选型案例:某 5G 基站项目需传 6GHz、40W 平均功率信号,客户一开始想选常规款(便宜),但德索技术团队算了账:常规款在 6GHz 传 40W 时,温度会超 120℃,半年就得换;而德索高频款虽然单价高 3 倍,但能用 5 年,还不用频繁维修 —— 最后客户选了高频款,现在用了 2 年没出问题。

很多人采购时被 “高功率” 的宣传忽悠,最后踩坑,其实只要问清厂家 3 个问题,就能避开差产品,而德索对这些问题都有明确答案:

-

“这款连接器的‘频率 – 功率曲线’有吗?”

—— 差厂家只会给一个 “最大功率” 数字(比如 “最大 100W”),不会提频率限制;德索会提供详细的实测曲线,比如 “DC-3GHz 100W,6GHz 50W,12GHz 30W”,让客户知道不同频率下的真实功率。

-

“散热设计做了哪些?”

—— 没做散热的常规款,别用在高频场景;德索会明确说 “高频款用无氧铜外壳 + 散热槽,散热效率是常规款的 3.7 倍”,还能提供温度测试报告。

-

“有没有高频段的功率测试报告?”

—— 拿不出报告的,别信 “高频高功率”;德索能提供 18GHz 以下的功率测试报告,比如 “10GHz 传 30W 时,温度 85℃,连续 48 小时无故障”,数据真实可查。

对 SMA 连接器来说,“功率承受能力” 不是看一个数字,而是看 “能不能适配场景的频率”—— 常规款在低频场景里性价比高,高频款在高频场景里不可替代。要是选错了,要么烧机故障,要么花冤枉钱。

德索做 SMA 连接器 18 年,一直坚持 “按场景定功率”:常规款做足 “低频性价比”,高频款做透 “高频稳定性”,每一款都经过实测(高低温、功率循环、损耗测试),确保客户用得稳。下次选 SMA 连接器,别只盯价格或功率数值,多问问 “频率适配” 和 “实测数据”—— 德索都能给你明确答案,帮你选对不踩坑。

✍️ 德索精密工业技术支持 老王

📌 专做 “频率适配、功率稳定” 的 SMA 连接器,只给客户推荐经得住实测的好产品

![]()

![]()

射频SMA连接器盲插:防损坏技巧全解析

射频SMA连接器盲插:防损坏技巧全解析